子どものそばにいる大人の世界が広がると。:うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.5

この連載の舞台になる「うみのこ」は、神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしています。

そんなうみのこの暮らしに欠かせないのが、食べること。

海山の恵みをいただき、畑で野菜を育て、自分たちで料理する。

生産者、料理人、食べることに欠かせない人々とつながり、本物と出会う。

どんなふうにうみのこで“食べる”ことが起きているのか、一年を通してお届けしていければと思っています。

夜明けの漁港へ。

5月中旬。まだ夜の名残が空に残る、しんと静まり返った朝5時。私たち「うみのこ」の保育スタッフと給食スタッフ、そして卒園した保護者からなる7名は、葉山・真名瀬漁港に集まりました。漁師・畠山晶さんの「ひじき作業」を手伝うためです。

潮の香りが鼻をくすぐり、ひんやりとした空気が頬を撫でる。

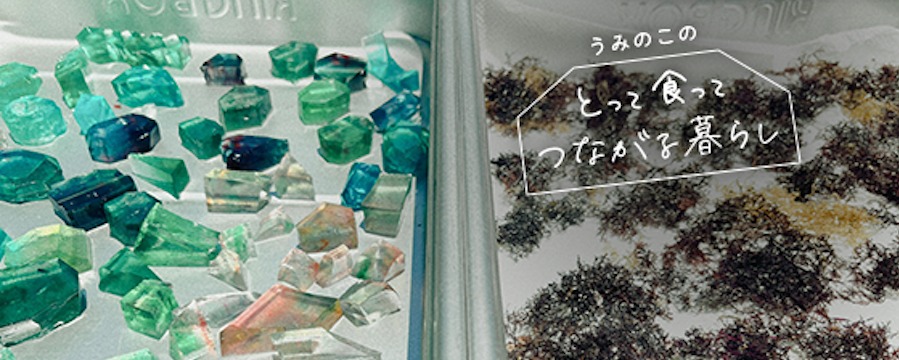

港には、前日に収穫されたばかりのひじきが大きなコンテナに山盛りになっていました。普段私たちが目にする黒いひじきとはまったく違う、緑〜薄茶色のふっくらしたかわいらしい形。手に取ると、ぷちぷちとした感触が指先に伝わり、知らなかったひじき本来の色や感触を知ります。

よく目にする乾燥ひじきより随分と太くて、力強さも感じる。

この日の私たちの仕事は、釜茹での前後でひじきを丁寧に洗うことでした。まずは、前日に「薪と鉄鍋」という昔ながらの製法で約4~5時間ゆで上げをしたというひじきを、もう一度水で洗い直します。

釜茹でしたひじきは、美しい黒色に。鉄鍋で炊くとステンレス鍋で炊くのに比べて鉄分が30倍になるのだそう。

乾燥ひじき用のひじきは、そこからさらに天日で干す作業も必要になります。この日は風もなく人手も多かったので、シートを敷くのも、ひじきを干すのも手分けしてできましたが、普段、晶さんはほとんどの作業をひとりで行っているのだそう。

自然の力と人の手仕事が重なり合いようやく出来上がる。

作業の合間、「作業が大変すぎて、ひじきをやる漁師さんがだんだんと減ってきているんです。」と話してくれた晶さん。その言葉に、胸がきゅっと締めつけられます。実際に手を動かしてみて、ひじきが食卓に届くまでにどれほどの手間と時間がかかっているのか、身をもって感じました。

釜茹での状態をチェックする晶さん。

ちなみに・・・釜揚げしたばかりのひじきを味見させてもらうと、驚くほど味が濃くて、そのままでもびっくりするくらい美味しいんです。この時期だけの特別なごちそうでした。

大人も子どもも「本物」と出会う

5月の終わり、再び晶さんの元を訪れたうみのこスタッフ。今度はひじき作業の手伝いに加え、養殖昆布の干し作業もお手伝いさせてもらいました。

朝の光に照らされて、キラキラ輝く昆布。

晶さんのご好意で昆布を分けてもらい、うみのこのデッキでも昆布を干すことに。風に揺れるそのすがたは、まるで海のカーテンのよう。スタッフがデッキに絵を描けるスペースを用意すると、子どもたちは、力強い昆布の大きさや形、風に揺れる姿をじっと見つめ、自分なりに感じ取り、絵の具で表現していました。

自然の恵みを五感で味わう。

うみのこでは、子どもたちが生産者に出会い、自然に触れ、つくる人とつながる体験を大切にしています。でもそれは、子どもたちだけに限りません。私たち大人自身が「本物」に出会い、心を動かされること。生産者とつながり、自然と向き合い、食の背景を知ること。大人がその中で感じた感動や気づきは、言葉にしなくても子どもたちに伝わっていきます。

子どものそばにいる大人こそが、まず知り、感じ、手を動かすこと。その経験が、子どもたちの世界を豊かにしていくのだと、改めて感じました。

子どもたちの描いた「風に揺れる昆布」。

うみのこのとって食ってつながる暮らし

この連載の舞台になる「うみのこ」は、神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしています。そんなうみのこの暮らしに欠かせないのが、食べること。海山の恵みをいただき、畑で野菜を育て、自分たちで料理する。生産者、料理人、食べることに欠かせない人々とつながり、本物と出会う。どんなふうにうみのこで“食べる”ことが起きているのか、一年を通してお届けしていければと思っています。

関係がまざっていく、うどんづくり。うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.10

2026/01/16

「ごはんを食べながら、」特別編 :うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.8

2025/11/14

うみのこ

うみのこ