「宝石屋さんやりたい!」海辺から広がる子どもたちの夏:うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.6

この連載の舞台になる「うみのこ」は、神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしています。

そんなうみのこの暮らしに欠かせないのが、食べること。

海山の恵みをいただき、畑で野菜を育て、自分たちで料理する。

生産者、料理人、食べることに欠かせない人々とつながり、本物と出会う。

どんなふうにうみのこで“食べる”ことが起きているのか、一年を通してお届けしていければと思っています。

海辺で見つける宝石のもと

4〜6月ごろ、海のきれいな岩場に生える天草は、寒天の原料になる海藻です。干して煮出すと透明なとろみが生まれ、冷えるとぷるんと固まります。江戸時代から親しまれてきた、海の恵みのひとつです。

去年の夏、年長組の子どもたちがこの天草を拾い「宝石ゼリー(琥珀糖)屋さん」を開きました。その話をすると、今年の年長組の子どもたちの目がぱっと輝きます。

「てんぐさひろいにいきたい!」

「ほうせきやさんやりたい!」

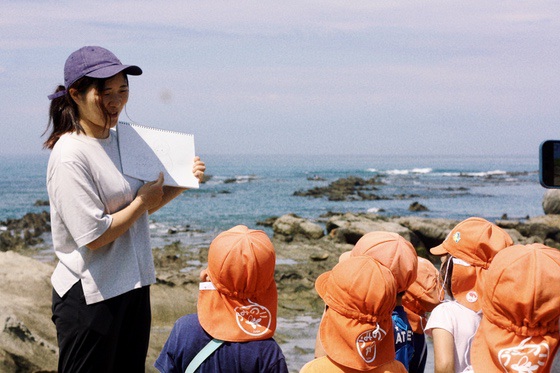

ところが、いつも遊んでいる逗子の海岸には天草は流れつきません。そこで子どもたちは、隣町・葉山の海岸へ出かけることにしました。

海岸にたどり着くまでの道中も、すでに探検気分です。道端でバッタをつかまえたり、フグの死骸を見つけたり。自然の中には驚きがあふれていて、子どもたちの足どりはどんどん軽くなっていきます。

普段行かない海岸にテンションが上がる子どもたち。

「どうしてしんじゃったのかな?」「さわるとかたいよ」

年長の担当スタッフ・ももちゃんが作った物語を読みながら、海藻は魚やエビたちのすみかになったり、海を綺麗にしてくれる大事な役割があること。また、岩にしっかり根を張っている海藻は、根元ごと取ってしまうと次の年に生えてこなくなることもあったり、海藻取りは漁師さんの大切なお仕事の一つでもあるから、浜に流れ着いたものだけを取ることを子どもたちに伝えます。

「天草は、海の水がキレイで穏やかな波があると育ちやすいよ。」

波打ち際には、トサカノリ、ひじき、フクロノリ…色も形も違う海藻たちが打ち上げられていました。赤や緑、茶色のかたまりが、砂の上で陽を浴びてきらめいています。

いつもは興味を持つことが少ない浜に流れ着いた海藻だが、視点を変えるだけで宝の山のように見えてくるから不思議!

「これかな?」

拾い上げた海藻を手のひらで確かめながら、感触や形で天草を探していきます。最初は違いがわからなくても、よく観察すると少しずつ特徴に気づいていきます。

「ぷるぷるしてるよ」

「わかめのくきもたべられるんだよね」

「これ、“こうきゅうひん”だって。うちにもってかえろうかなー」

会話は弾み、笑い声が波音に混じります。

天草に似ているけれど、これはトサカノリ。食感が良く、酢の物や刺身のつま、味噌汁などに使われる。

「たくさんひろえたよ!」

「天草で何つくる?」とたずねてみると、返ってくる答えは自由で豊か。

「てんぐさかきごおり!」

「かんてんアイス!」

「てんぐさグミ」

「プリンもできるんじゃない?」

冷やすと固まるというイメージから、いろんなアイデアが次々と飛び出します。

そしてやっぱり、「ほうせきやさんやりたい〜!」の声も。

どうなるかわからないけれど、やってみたら楽しそう――

そんな予感が海岸に漂っていました。

園舎に戻ると、拾ってきた海藻を大きな桶で洗います。海藻の間に入り込んだ砂や貝殻、ゴミを取るためです。水の中でゆらゆら揺れる海藻は、さっきまで浜辺にあったときよりも鮮やかに見えます。

拾ってきた海藻を種類ごとに分けてみる。

一つひとつ丁寧に水洗い。

その後は、広げて天日干し。

日光に当たって乾燥すると脱色して、白っぽくなる紅藻類の天草。色が変わるのを楽しみに待つことに。

小さな宝石職人たち

翌日、園庭には昨日から干している天草が並べてありました。

天草と一緒に5月に仕込んだ梅干しも天日干し。

部屋の中には、天草以外の海藻と海藻の図鑑。

けれどまだ加工できるほど乾燥していません。そこで去年の年長さんが残してくれた天草を使い、まずは宝石づくりに挑戦することにしました。

作る前に触ってみよう。乾燥してどんな感触になったかな?

大鍋で水とお酢と砂糖と一緒にぐつぐつと煮ること一時間。部屋中にほんのりとした磯の香りが広がります。

食育スタッフのさわちゃんと一緒に。

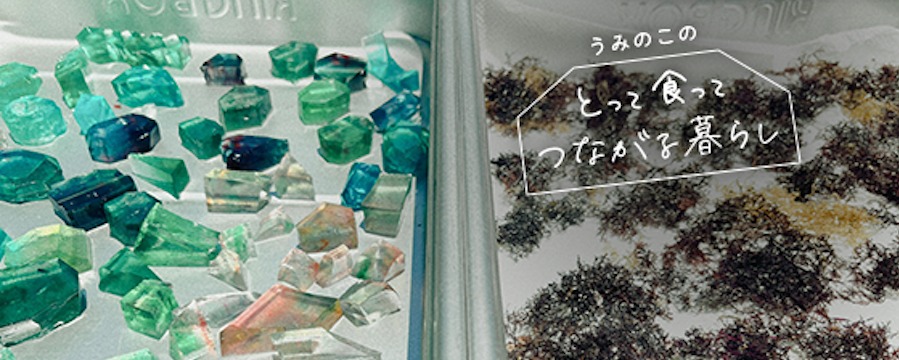

やがて透明になった煮汁を冷まし、そこに食紅を一滴たらすと……色がすっと広がり、みるみる宝石のような鮮やかさを見せていきます。

「わあ、きれい!」

赤、青、緑、黄色。色と色が重なり合って、新しい色が生まれるのを子どもたちは夢中で見つめます。

爪楊枝を使って色を広げていく。

「ぼくのいろとまぜてみない?」

冷やして固まったものを、今度は包丁で切っていきます。四角く規則正しく並べる子、ハートやダイヤの形に挑戦する子。大きさも厚みもばらばらだけれど、そのどれもが世界にひとつしかない宝石です。

宝石作りをする子どもたちの表情は真剣そのもの。

小さな宝石職人たちの手で、色とりどりの琥珀糖が次々と並んでいきました。

天草と梅干しと一緒に、つくった琥珀糖も天日干し。

宝石屋さん開店!

「おとうさんおかあさんにもたべてもらいたい!」

そんな声があがれば、もう決まりです。今年も「宝石屋さん」を開店することになりました。

琥珀糖が乾燥した翌週、宝石屋さんを開店!準備に大忙しな子どもたち。

針金やゴム糸をつけて指輪やネックレスも作りました。

「いらっしゃいませー!」

元気いっぱいにお客さんを呼び込みます。

「ほうせきゼリーやさん」の看板も自作。

ポスターも作ってお客さんを呼び込みます。

どれにしようかな・・・お客さんも迷ってしまう美しさ。

ただのごっこ遊びではありません。売り上げは子どもたちの新しい夢へとつながっていきます。

「これで蚕ミュージアム行けるかな?」

大切に育ててきた蚕のことを、もっと知りたい。繭からどんな暮らしや文化が広がっていくんだろう。子どもたちは、売り上げを博物館見学の資金にあてる計画を立てています。宝石屋さんは、その夢を運ぶ切符になるのです。

さらに、このとき作った琥珀糖は、8月上旬に行われたお祭りのかき氷屋さんでも大活躍。

氷の上に宝石ゼリーがちょこんとのれば、それだけでお客さんの顔がぱっと華やぎます。

「きれい〜!」

「わあ、甘くておいしい!」

と驚く声に、かき氷屋の子どもたちも思わず胸を張りました。

かき氷は二種類、いちご味と梅味。どちらも自家製のシロップです。

去年の夏の出来事が、今年の夏の物語へとつながっていく。こうして、海と子どもたちのあいだには、季節とともに続いていく物語があります。

ひとつの海岸で、毎年少しずつ違う発見や工夫が生まれ、子どもたちの手から次の子どもたちの手へと渡っていく。

きっと来年も、誰かが言うでしょう。

「宝石屋さん、やりたい!」と。

うみのこのとって食ってつながる暮らし

この連載の舞台になる「うみのこ」は、神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしています。そんなうみのこの暮らしに欠かせないのが、食べること。海山の恵みをいただき、畑で野菜を育て、自分たちで料理する。生産者、料理人、食べることに欠かせない人々とつながり、本物と出会う。どんなふうにうみのこで“食べる”ことが起きているのか、一年を通してお届けしていければと思っています。

関係がまざっていく、うどんづくり。うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.10

2026/01/16

「ごはんを食べながら、」特別編 :うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.8

2025/11/14

うみのこ

うみのこ