書きたくなる保育記録のヒント《全2回講座》(宮里暁美先生×西隆太朗先生)|小学館せんせいゼミナール

- 開催日

- 2025年10月24日(金) ~ 2025年12月12日(金)

- 時間

- 19:00~20:30

- 場所

- オンライン

- 参加費など

- 全2回セット:4,000円/おひとり

内容

子どもたちと日々向き合う保育の仕事は、喜びに満ちていると同時に、深い探究を求められる営みでもあります。その営みを支える大切な柱のひとつが「保育記録」です。

子どもの姿をどのように見取り、どう記していくのか――そこには保育者一人ひとりの感性とまなざしが反映されます。そして、その記録は単なる事実の積み重ねにとどまらず、子どもと保育者の関係性や、その日その瞬間の“かけがえのない時間”を未来へつなぐ、豊かな物語でもあります。

今回のオンライン講座は、単行本『お茶の水女子大学こども園の春・夏・秋・冬』の刊行を記念して開催されます。登壇するのは、本書の監修・対談を務めた宮里暁美先生(お茶の水女子大学お茶大アカデミック・プロダクション特任教授/初代こども園園長)と西 隆太朗先生(お茶の水女子大学教授)。保育学・臨床心理学の知見を重ねながら、長年にわたり子どもたちと向き合ってきたお二人が、2回にわたり「保育記録」をめぐって語り合います。

第1回は「子どもの姿が見えてくる 愛しき保育記録」と題し、保育記録の大切さ、魅力について宮里先生と西先生がエピソードを交えながら語り合います。子どものつぶやき&姿などから、子どもの視点で書かれた保育記録には、保育者の思いがいっぱいつまっています。そんな「愛しき保育記録」をどう明日の保育へつなげていったらいいのかを一緒に考えましょう。

宮里先生がこれまで実際に綴った担当クラスの子ども一人ひとりの記録が初公開される貴重な機会です。西先生からは、保育現場で撮影された写真や映像を用いながら「子どもの視点に立つ」ためのヒントが語られます。

続く第2回では「ワクワク楽しく書こう! 保育記録を書くときに大切なこと10」をテーマに、宮里先生と西先生が保育記録の書くときのポイントを具体的に伝授します。「保育記録が苦手」という方も、「もっと表現を豊かにしたい」という方も大歓迎。明日からすぐに活かせて書くのが楽しくなる実践的な記録の書き方を解説いただきます。明日の保育につながっていく子どものための、そしてあなたのための保育記録を書くためのヒントがいっぱいです。

保育記録は、子どもたちの育ちを支え、保護者や同僚と共有する大切な手立てであると同時に、保育者自身の成長をも映し出す鏡です。子どもを見つめるまなざしを深め、保育の可能性を広げるために、ぜひこの2回の連続講座にご参加ください。2週間の見逃し配信付きで、当日ご都合がつかない方も受講いただけます。

開催日時・テーマ

- 【第1回】

2025年10月24日(金)19:00~20:30

「子どもの姿が見えてくる 愛しき保育記録」 - 【第2回】

2025年12月12日(金)19:00~20:30

「ワクワク楽しく書こう! 保育記録を書くときに大切なこと10」

講師プロフィール

宮里暁美 先生

お茶の水女子大学お茶大アカデミック・プロダクション特任教授。文京区立お茶の水女子大学こども園の初代園長を務める。国公立幼稚園教諭、お茶の水女子大学附属幼稚園副園長、十文字学園女子大学教授、お茶の水女子大学教授を経て現職。著書多数。最新刊は『お茶の水女子大学こども園の春・夏・秋・冬 子どもも大人もワクワクする保育の提案』(監修/小学館)。

西 隆太朗 先生

お茶の水女子大学教授。保育における関係性の意義を、保育学的・臨床心理学的視点から研究。共著に『0~5歳児保育の写真・動画から学ぶ 保育を見ること、語り合うこと』(小学館)ほか。『お茶の水女子大学こども園の春・夏・秋・冬』では宮里先生とともに「子どもの姿に気づき合えると保育はもっとおもしろい!」をテーマに対談。

関連書籍

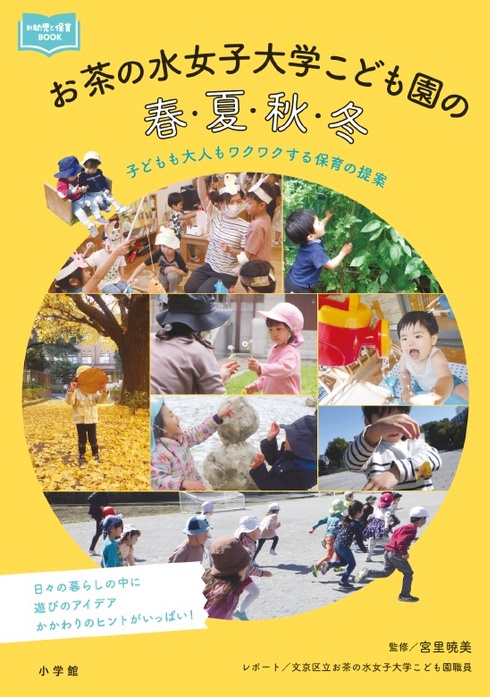

『お茶の水女子大学こども園の春・夏・秋・冬 子どもも大人もワクワクする保育の提案』

(監修/宮里暁美 レポート/文京区立お茶の水女子大学こども園職員 小学館)

概要

参加方法:オンライン

- ライブ配信→Zoomウェビナー

(講座の前日までにURL等送付) - 見逃し配信→Vimeo

(ライブ配信の翌日までにURL等送付)

- 第2回から参加:2025年12月10日(水) 18:00

参加費

全2回セット 4,000円/おひとり

- 各回とも約2週間の見逃し配信付き

- 詳細はお申し込みページにてご確認ください。

主催者

小学館教育編集室

小学校教師向け『教育技術』、保育者向け『新幼児と保育』ほか、種々の教育書を発行。Webメディア「みんなの教育技術」「みんなの幼児と保育」も運営しています。これまで培ってきた知見とネットワークを活かして、信頼ある専門家や実践者による講座を展開していきます。

小学館教育編集室:

https://kyoiku.sho.jp/