七五三の定番、千歳飴を作ってみよう!〜素材/水飴・スキムミルク〜

七五三のお祝いの定番「千歳飴」。和菓子屋さんでは砂糖や水飴を高温で練ったり、職人の技で伸ばすことで作られますが、園や家庭でも身近な材料を使って再現することができます。

今回はそんな千歳飴レシピをご紹介します。出来上がった千歳飴は、自然な甘みでとても美味しいですよ。

※乳アレルギーのお子さんがクラスや学年にいないかなど、園で必ずご確認の上、保育に取り入れるかを検討してください。

使う素材は…「水飴・スキムミルク」です。

材料

千歳飴 白色 (長さ20cm✕2本分)

- 水飴 50g

- スキムミルク 40g

- 練乳 大さじ1/2

- 粉砂糖 適量(打ち粉に使用します)

千歳飴 紅色 (長さ20cm✕2本分)

- 水飴 50g

- スキムミルク 40g

- 練乳 大さじ1/2

- 食紅 (赤) 少量

- 粉砂糖 適量(打ち粉に使用します)

使うもの

- 小鍋

- 木べら

- スプーン

- クッキングシート

- ワックスペーパー

- 包丁

作り方

千歳飴の素を作ろう

白い千歳飴の素作り

1. まず、「飴の素」を作ります。最初に水飴を小鍋に入れ、ごく弱火にかけ、木べらで混ぜます。しばらくすると、水飴が柔らかくなります。

火を使う作業になり、また焦げ付かないよう手早く作業する必要があるため、大人が手伝いながら子どもに作業してもらうか、子どもたちに水飴の変化を見てもらいながら、大人が作業することをおすすめします。

2. 水飴が柔らかくなったら、スキムミルクを入れ、木べらで全体を馴染ませます。焦げるのを防ぐため、火加減はごく弱火のままにしてください。

3. しばらく混ぜていると、粉っぽさがなくなります。この状態になったら、練乳を入れ、さらに混ぜましょう。

4. 全体がお餅のように滑らかになり、まとまったら、火を止めます。

5. 小鍋の中の飴の素を、クッキングシートの上に出しましょう。

6. 飛び出している部分は先に固くなってしまうので、木べらやスプーンで全体の形を整えます。このまま10分ほど冷まします。

紅色の千歳飴の素作り

工程「3」の練乳を入れるタイミングで、少量の食紅を入れ、混ぜます。食紅は爪楊枝の先などにつけ、少しずつ入れるのがおすすめです。飴の素がピンク色に染まれば、紅色の千歳飴の素の出来上がり。

千歳飴を長く伸ばそう

1. ここからは、子どもたちがじっくり楽しめる作業です!手で触れる温度になったら、手でちぎり二つに分けます。

2. 打ち粉をまぶして、両手で飴の素を伸ばし、細長い形にしていきます。少し固い粘土のような触り心地で、簡単に長くすることができますよ。

3. 両手の間に挟んで、ニョロニョロと長く伸ばしても良いでしょう。

4. 20cmほどの長さにできたら、白い千歳飴の完成です!工程「1」で分けたもう半分も、長く伸ばしましょう。

5. 長く伸ばさず、小さくちぎってコロコロと丸めたり、長く伸ばしたものを包丁でカットすれば、一口サイズの千歳飴キャンディを作ることもできます。(包丁を使用する際は、子どもの姿に合わせて大人が行うなど怪我に十分気をつけてください。)

ラッピングをしよう

1. ワックスペーパー(今回は250×218mmのものを使用)を菱形に置き、中心に千歳飴を置きます。ペーパーに飴がくっつかないように、飴に打ち粉をしておくのがポイントです。

2. ワックスペーパーを半分に折ります。

3. 上のワックスペーパーを、千歳飴の下に巻き込みます。

4. 千歳飴を下に押し込むように力を入れながら、ゆっくりとワックスペーパーを巻き取っていきます。

5. 最後まで巻けたら、ワックスペーパーの端をくるっとねじります。

6. 両側をねじったら、ラッピングの完成です!端を開けて、ペーパーを持ったまま、千歳飴を食べることができます。

ポイント

- 千歳飴の大きさや、砕いた形などによって誤飲の可能性も考えられます。食べる際には、誤飲に十分気をつけてください。

- 千歳飴づくりを検討する時は、乳アレルギーのお子さんがクラスや学年にいないかなど園で必ず確認ください。

参考:乳アレルギーについて詳しくは[食物アレルギーの子どものための食事の基礎知識/独立行政法人 環境再生保全機構]をご覧ください。 - ラッピングした千歳飴を、手作りの袋に入れるのもおすすめです。

合わせて読みたい記事

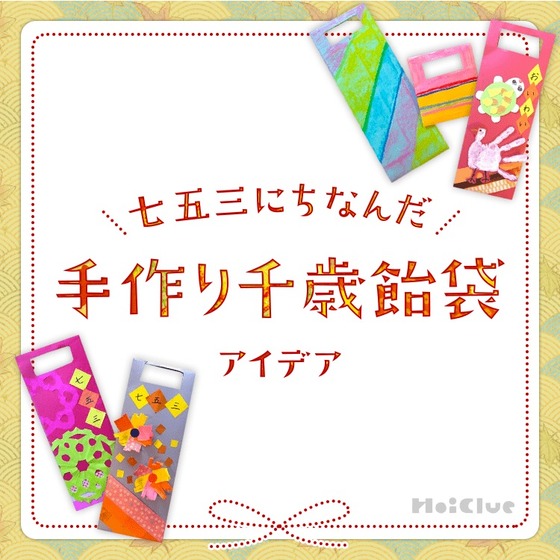

手作り千歳飴袋アイデア〜七五三時期に楽しめそうな製作遊び〜

いろんな飾りで装飾された手作りの千歳飴袋のアイデアが集まった、七五三にちなんだ製作遊び。

千歳飴が飛び出す袋のアイデアや、みんなの手作り千歳飴袋を紹介します!

吉田麻理子

吉田麻理子