【アンケート結果】“備える”を考えるー。みんなの園の「防災」に関するあれこれ

子どもたちを守るための意識や考えをみんなでアップデートできたら…と実施したアンケート。

地域や園、子どもたちの特性にあわせて試行錯誤や検討を重ねていること。

新たに取り入れたこと、反対にやめたこと。

まさかのタイミングや状況を想定しての訓練、避難後を考慮した取り組みなど。

みなさんから寄せられた、それぞれの園の「防災」に関するあれこれについて紹介します。

【保育者さんアンケート】

“備える”を考えるー。みんなの園の「防災」に関するあれこれ

実施期間:2025年8月22日〜2025年9月8日

回答数:34件

このアンケートの目次

1)どんな“まさか”を想定して、どのような備えや対策をしている?

2)緊急時の、保護者への連絡ツールは何を使っている?

3)避難“後”のことを考慮して準備していることは?

4)防災や備えに関して、今年度あたらしく取り入れたことは?

5)防災や備えに関して、やめたこと(手放したこと)は?

6)防災に関する研修を受けている、または受けたことがある?

7)防災に関する研修の内容

8)アンケート回答者の属性について

1)どんな“まさか”を想定して、どのような備えや対策をしていますか。

夕方の延長保育での災害発生を想定して…

お迎え時の保護者にも参加してもらう。 時間を決めずシークレットで。

(大阪府/認可保育所)

シャワー時や衣服の着脱時の災害発生、土曜日保育時の災害発生を想定して…

パートさんも含めグループ分けをし、いろいろな設定でそれぞれ考え避難訓練をする。

(神奈川県/認可保育所)

土曜日保育中の災害発生を想定して…

地震、火災避難訓練をし避難時間を測り、子どもたちに目安の時間や避難方法を伝えている。

(東京都/企業内託児所)

さまざまな時間(保育中、給食中、おやつ中、昼寝中、プール中、居残り中など)での災害発生を想定して…

毎月、防火防災訓練、揺れ体験や津波や洪水、不審者等に備えての訓練。防災服や防災食の入れ替え、現状で良いのかを毎月考えながらの職員会など、実践も踏まえて取り組んでいる。

(高知県/認可保育所)

園長や主任不在の場合の災害発生を想定して…

避難訓練をする。

(北海道/認可保育所)

何時起こるか分からない自然災害、火災に備え、様々な状況を想定して…

時間や場所などを変え、担任やパートに知らせずに行う避難訓練を実施しています。

(東京都/認可保育所)

南海トラフの大地震を想定して…

子どもの頭より高いところには物を置かない。棚の固定。階段で余震の揺れが来た時の避難方法など。

(大阪府/幼稚園)

水害を想定して…

1階のクラスが2階へ垂直避難をし、荷物や備品なども何を運ぶか考える。

(京都府/認可保育所)

大雨の風水害時を想定して…

レベル3高齢者等避難で、近隣の徒歩5分圏内にある地域活動センターへ早めの避難。以上児クラスはクラスごとに徒歩避難。雨風がある際には、傘は利用せず、リュックを背負ってポンチョ着用。状況に応じて車での避難あり。未満児クラスは車での避難。

(愛知県/認可保育所)

冬の災害発生を想定して…

雪が多い地域なので避難する時に子どもたちの上着や靴下、長靴等持って逃げることが難しく、避難リュックには災害用の人数分の靴下、カイロを入れておいたりお散歩バスに毛布を積んで備えている。

雪が深いと子どもたちを乗せたお散歩バスは動かしにくいので子どもたちを運べる大きなボブスレー(大型のソリ)も準備している。 毛布などを入れて備えている。

(北海道旭川/こども園)

津波を想定して…

海の近くの保育園なので、地震の時には二階に避難することになっています。そのため、季節に合った服を預かり二階に置いておき、何かあった時に使えるようにしています。

(三重県/認可保育所)

津波を想定して…

海に近いため、津波の時はライフジャケットを着てからおんぶしています。また、プールの時期に、ライフジャケットを着て浮く取り組みをしています。 給食調理員、フリー、看護師など、担任を持たない保育者がどのクラスへ応援に行くのかを決めています。

(大阪府/こども園)

不審者の災害発生を想定して…

警察に協力を仰ぎ訓練を見てもらい指導を受ける。

(神奈川県/認可保育所)

スクールバスが交通事故を起こした場合を想定して…

無線の使い方、避難の仕方を様々な状況に応じての訓練。

他、スクールバスがデモ隊などと遭遇した際の対処、暴動発生により学校に籠ることになった際の対処等、海外ならではの実際に起こったことを想定して対策しています。

(海外/日本人学校に付属する幼稚園)

お迎えが来れない場合を想定して…

延長登録していなくても地震でお迎えに来れない場合は補食を出す取り決めをしています。

(神奈川県/認可保育所)

災害時の保護者との連携が必要になる場合を想定して…

保護者参加型の避難訓練の実施を年に2度受けている。内容は引き渡し、段ボールパーテーションを共同で設置する、非常食の試食。

(石川県/こども園)

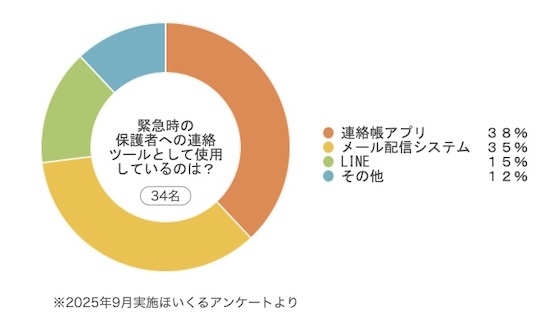

2)緊急時の、保護者への連絡ツールは何を使っていますか?

「連絡帳アプリ」と「メール配信システム」の回答が多い結果に。

「その他」には防災無線、電話といった回答がありました。

3)避難“後”のことを考慮して準備していることがあったら教えてください。

避難先について

- 散歩で時々避難場所まで歩いている。

- 避難先になる公園、小学校までお散歩に行くことが多い。

- 避難先になる小学校まで避難訓練で歩く日がある(全員で)。

- 避難先となる小学校への避難訓練を年1回行っている。

- 小学校との連携をとっている。

- 避難場所の小学校へは、年長児が小学生交流会をしてくれて何度か行かせてもらい、身近に感じています。

- 避難先となる体育館で、普段から体育遊び等を実施し、場に慣れさせるようにしている。

- 園バスの活用、積極的な散歩活動と同時に第二避難所を子どもたちへ知らせる。

- 危険箇所の確認。

- 状況により、園庭に避難したのち指定小学校に行ったり、水難の時は2階に上がったりしています。

避難時の持ち物について

- 避難リュックの中に、避難場所で子どもを渡すことも想定して、家族の名簿を入れています。

- 避難リュックに遊び道具を入れている。

- 避難後過ごせるようにマットを持ったり、必要に応じておもちゃを持ったりしている。

- アレルギー児の背中に貼るシールを用意している(地域の人にもアレルギー児だと分かるように) 着替えなどは多めに用意している。

備蓄について

- 3日分の食料、紙パンツ、絵本等

- 避難するところに備蓄品をおき、安心して過ごせるようなものを置いてあります。

- 小学校との連携や、地区の方とも、備蓄倉庫や避難場所での過ごし方などをこれから、話し合っていく予定。

4)防災や備えに関して、今年度あたらしく取り入れたことがあれば教えてください。

避難訓練に関すること

- 訓練の種類(想定)を増やした。

- 今まで同じ時間帯で訓練をしていたが、不定期で、活動中、昼寝中、戸外あそび中などの訓練も取り入れ始めた。

- 早朝や夕方の時間帯の避難訓練や休日保育時を想定しての訓練などを実施してみたい。

- 保護者への引き渡し訓練 厨房で電気ガスが使用できない場合の炊き出し訓練。

- 2歳児から女児はロッカーの中、男児はテーブルの下に身を隠すと自然な流れで分けて避難していたが、ふと疑問に思い、今年度は男女関係なく近くの身を守れる場所に避難することに変えた。

- 今、地震が起こった想定でのロールプレイング(すぐに判断し避難や身を守りつつの子どもをどう安心してすごせるか)

避難時に身につけるものについて

- ヘルメットを新しくしました。

- 避難者の足敷きを水を弾くものにした。

その他

- 防災頭巾にクラスカラーのリボンを付けて、更にどこのクラスかがわかるようにした。

- お散歩リュックには子どもたちが食べられるようにおやつや水と紙コップなどを用意してみた。

- 先日、津波警報が出た時、安心できる絵本などが用意してないことにきづき、置くようになりました。

- 防災士の職員をアドバイザーにし、全職員で防災研修を実施した。その際、園での防災の課題について話し合い、改善に繋げていく。

5)防災や備えに関して、やめたこと(手放したこと)があれば教えてください。

- 避難訓練の事前通知。(突然避難訓練が始まる)

- アプリで連絡できるようになったので、玄関に貼る紙をコピーで用意するのはやめました。

- 子どもたちの靴や上着を持って避難していたが短時間でスマートに避難できないことがわかり、持たないことにした。

- 0歳児のミルク用に防災用のおかん器を準備していたが、発熱体が有効期限を過ぎてしまうので、カセットコンロでお湯を沸かすか、缶のミルクなどに切り替えるか考え中。

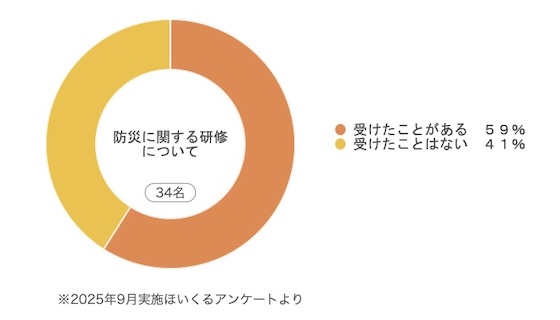

6)防災に関する研修を受けている、または受けたことがある?

「受けている(または受けたことがある)」と回答した人が若干多い結果でした。

7)防災に関する研修の内容

- 消防士や防災士の資格のある役所職員の講話。

- 消防士さんによる年1回の災害時の対応など。

- 消防署の職員から、直接指導を受ける。

- 市の職員の防災訓練に参加する。 防災士の資格をとりました。

- 防災士の研修。zoomで保育安全のかたちの防災、防犯に関する研修。

- 危機管理の研修で、避難先への経路を考えたり、最後の1人を保護者に引き渡すまでの過ごし方を考えた。

- とっさの時の人工呼吸法。

- 救命講習など。

- 救急救命講習。期限が切れないように期限チェックしている。

- 今年度、JDRSさんの講習を受ける予定。

今回のアンケートを通して、「避難訓練や備えについて疑問に感じていること、他の園ではどうしているのか聞いてみたいこと」についてもたくさん寄せていただいたので、改めて、各園での取り組みを共有できる機会をつくる予定です。

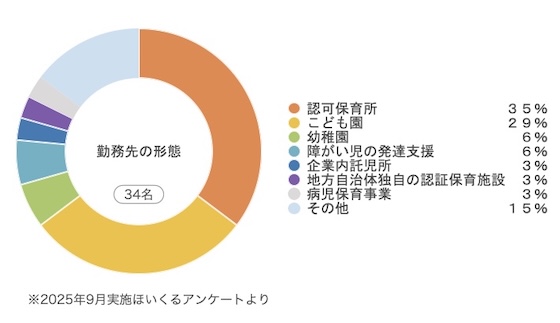

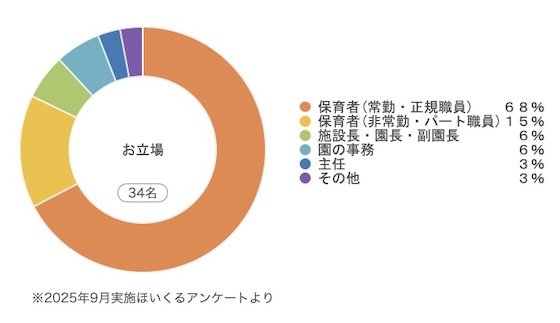

8)アンケート回答者の属性について

勤務先

お立場

***

ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

HoiClueでは今後も様々なテーマでアンケートを実施し、みなさんの声を共有していきます。

災害から、子どもを守る。

「もしも」の時、子どもたちを守るために私たちができることは何か。備えについて、日頃の工夫や取り組みについて、“もしも”のその先のことについて。さまざまな観点から『災害から、子どもを守る』ということについて考えていく企画です。

雨宮みなみ

雨宮みなみ