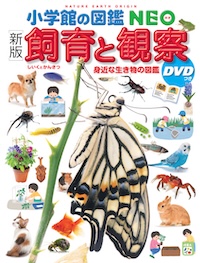

【書籍紹介】小学館の図鑑NEO[新版]飼育と観察

![【書籍紹介】小学館の図鑑NEO[新版]飼育と観察 【書籍紹介】小学館の図鑑NEO[新版]飼育と観察](https://d36atwftrcmaqv.cloudfront.net/storage/images/thumbnail/800013464/main.jpg?v=1_302730944840)

ほいくる編集部が保育者のみなさんにオススメしたい一冊。

今回は『小学館の図鑑NEO [新版]飼育と観察』をご紹介します。

昆虫や魚、植物など、子どもたちの身近にある小さな命を知り、育てる経験は、きっと子どもたちの目には見えない大切なものを育む時間になるはず。

そんなとき、図鑑がそばにあると保育者や子どもたちにとって心強いのではと思い、今回は、ほいくる編集部がおすすめしたい図鑑をご紹介します。

この書籍について

小学館の図鑑NEO[新版]飼育と観察 DVDつき 身近な生き物の図鑑

指導・執筆/筒井学 指導・監修/萩原清司 指導・監修/相馬正人 指導・監修/相馬克範 指導・監修/樋口幸男

出版社:小学館

こんな人におすすめ

- 子どもたちと生きもの探しや、飼育にチャレンジしたい。

- 身近な生きものの不思議や生態について、もっと深く知って子どもたちと楽しみたい。

- 子どもたちが自分で調べたり、観察できるような環境作りを考えたい。

ほいくる編集部のおすすめポイント

生きものの目線を知ることができる

私たちのそばにある身近な自然界には、実はいろいろな生きものが共に暮らしています。

この図鑑の始まりには、多くの昆虫がいて、それぞれが多様な暮らし方をしていることや、生きものにとって快適な環境があることを知って飼育の準備をするのが大切であることが紹介されています。

「触りたいな」「一緒にいたいな」と子どもなりの興味や“大切にしたい”という気持ちが湧き出てきたとき、もしかしたら大人側で、生きものとの接し方にちょっとした葛藤を覚えることがあるかもしれません。そんな戸惑う場面で、生きものの目線を知り、命を大切にする方法を子どもと一緒にまなぶことができそうな一冊です。

飼育する前に、生きものの“一生” について考えることができる

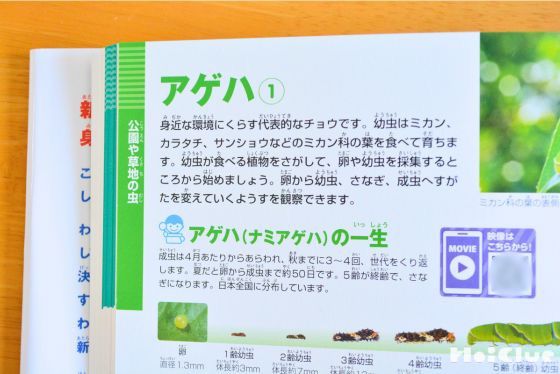

この図鑑では、さまざまな昆虫が紹介されていますが、紹介の冒頭で「カブトムシの一生」「アゲハの一生」など、各昆虫の誕生から、食べるもの、生息地、寿命などが書かれている部分があります。

この部分を読むと、子どもたちも今から飼いたい生きものが自分より寿命がとても短い生きものだと知ることができます。図鑑を見て、飼育方法だけでなく、生きものが元気に暮らせる環境を考える過程は、子どもたちなりに小さな命について考える大切な時間になることと思います。

アゲハの紹介ページの冒頭にある「アゲハの一生」

見つけ方、観察のポイントが分かり、子どもたちと飼育の楽しさを広げることができる

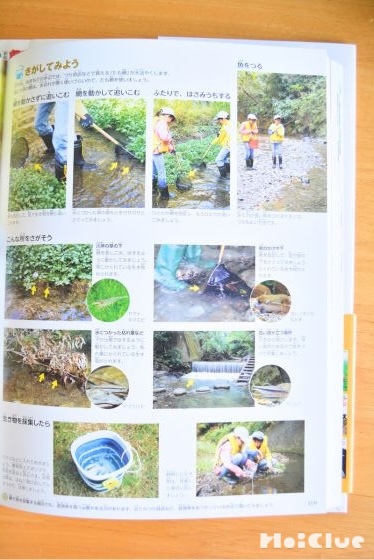

この図鑑では、林の中、地面、川・海など、さまざまな生きものがどんな場所で暮らしているのかを写真や解説で知ることができます。子どもたちが見つけた生きものについて詳しく知ったり、見つけたい生きものを事前に図鑑で調べたり、子どもたちの姿に合わせて、図鑑を手に取れるようにしておくと、子どもたちの生きものへの興味がぐっと広がっていきそうです。

「川や池で生き物を探そう」のページ。川や池のどんなところに生きものがいるか、どんな風に捕まえられるかなど知ることができる。

また、それぞれの生きものならではの特徴を知り、観察の仕方を工夫することで、子どもも大人も驚きやわくわくを感じながら、生きものの生態について新たな発見ができるのも、この図鑑を使った観察の楽しさかもしれません。

卵からこんな風に生まれるんだ!こんな飛び方をするんだ!成虫になるまでにたくさん脱皮をするんだ!など、人間とは違う命の形だからこそ、それぞれの生きものにあった飼育をして観察をしていくことで、たくさんの驚きや、不思議さに出会える機会になりそうです。

アゲハの幼虫の生態を知って育てられるような解説と画像

飼育と観察の図鑑の冒頭にはこんな言葉が書かれています。

“昆虫は寿命が短く、飼育がうまくいかなければすぐに死んでしまいます。それでも、昆虫の立場になって考え、小さな命と向き合うことは、未来をになう、みなさんにとって必要な体験になるでしょう。”

子どもたちがどんな風に小さな命と出会う経験をしていくか。それは10人いたら10通りあるのでは。

大切にしたいと思っても死んでしまった悲しさ、なんの卵か分からなかったけど育ててみたら分かった発見、思ってもいないような動きや成長をした驚き、小さな種から美味しい野菜が実った喜びなど、いろいろな生きものと出会い、観察し、飼育してみる経験は、子どもたちの心や感性を育てていく大切な機会になることと思います。

出版社からの内容紹介

小学校生活科・理科でも役立つ体験する図鑑

この図鑑では、カブトムシやヘラクレスオオカブトなどの昆虫、メダカや金魚などの水の生き物、小鳥やハムスターなどのペットの飼い方から、アサガオやミニトマトなどの植物の栽培まで、80種類以上の生き物の飼育や栽培のしかた、観察のしかたを紹介しています。

わたしたちの身の回りには、いろいろな生き物がくらしています。

野外では、なかなか見ることができない決定的なしゅんかんも、飼育や栽培することで、観察することができます。

そして、生き物について、よりくわしく知ることができて、今までは気づかなかった、新しい発見があります。

本やインターネットには、さまざまな情報があふれています。

しかし、自分自身で体験することで得られる知識や経験は、かけがえのないものになるでしょう。

DVDでは、自然で生き物をさがす体験を約70分の映像で紹介しています。

また、ページにある二次元コードを読み取ると、スマートフォンやタブレットで貴重な映像を見ることができます。

この図鑑で、実際に体験して、飼育・栽培の達人を目指しましょう!

編集者からのおすすめ情報

私自身も、いろいろな生き物の飼育栽培をしてみました。やはり、自分自身で体験して知ることは、とても楽しい経験だと思います。50匹ほどのカブトムシの幼虫を飼育しましたが、意外に成虫まで成長する確率が高く(羽化しなかったのは1~2匹)、びっくりしました。また、オオスカシバが羽化直後に鱗粉を飛ばす瞬間も自分の目で観察することができ、感動しました。未来を生きる子どもたちに、この図鑑を参考に、ぜひ、いろいろな体験を重ねていただけたら、嬉しく思います。

書籍名:小学館の図鑑NEO [新版]飼育と観察

指導・執筆/筒井学 指導・監修/萩原清司 指導・監修/相馬正人 指導・監修/相馬克範 指導・監修/樋口幸男

出版社:小学館

判型/頁:A4判変型/208頁

▶試し読みはこちら

▶購入はこちら

あわせて読みたい記事

「図鑑のつくりかた」を小学館図鑑編集者に聞いてみました!

保育をする中でも、子どもたち一人ひとりの「知りたい」や「好き」を支える、大切なアイテムだと思います。

今回はそんな図鑑を制作する小学館図鑑編集部の廣野さんにたっぷりとお話をお伺いします!

図鑑ってどう見たり使ったりするのがいい?ー 図鑑編集者に教わる、図鑑の楽しみ方。

後編では、ほいくる編集部が疑問に思っていた「子どもと図鑑」について質問にお答えいただきました!

水岡香

水岡香