第1回 みんなのアンケート結果〜「振り返り」の共有、どうしていますか?〜『新 幼児と保育』✕HoiClue コラボ企画

保育者それぞれが行う、日誌や保育記録による「振り返り」。

これをもとに、ともに保育を行う保育者間で対話の時間を大事にしたいですね?

子ども理解をより深め、明日の保育にもつながる「振り返りの共有」。

『新 幼児と保育』編集部とHoiClueが実施したアンケート、気になるみんなの回答結果を紹介します。

(この記事は『新 幼児と保育』(2021年2/3月号)に掲載された記事を、3回連載でお届けしています。)

アンケート「日々の保育のふりかえり している?」

調査期間:2020年11月

調査対象・方法:HoiClueユーザーによるオンライン調査

有効回答数:214件

※アンケートの回答を一部抜粋して構成しています。 また、回答内の表記などを変えている場合があります。

※グラフは小数点以下を四捨五入して作成。

「振り返りを共有すること」について実施したアンケート調査。

その結果、回答者の多くが振り返りの共有を、プラスイメージでとらえていることがわかりました。

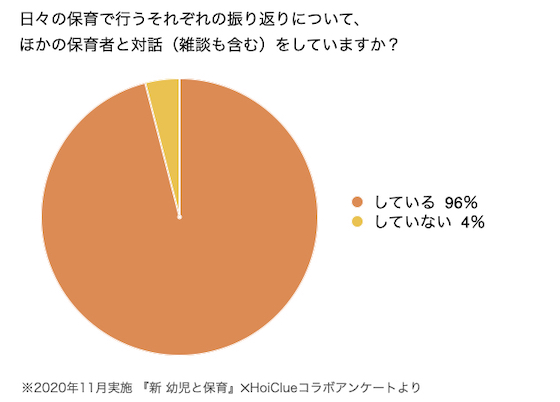

Q1、日々の保育で行うそれぞれの振り返りについて、ほかの保育者と対話(雑談も含む)をしていますか?

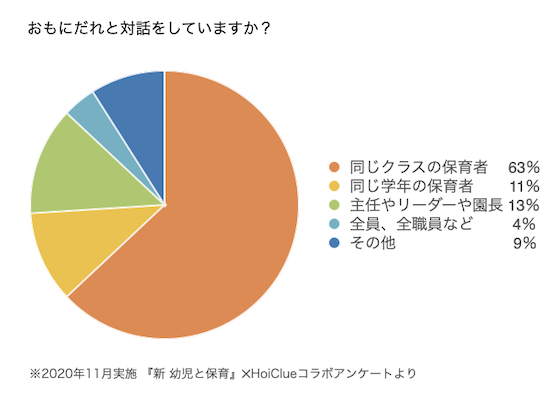

Q2、おもにだれと対話をしていますか?

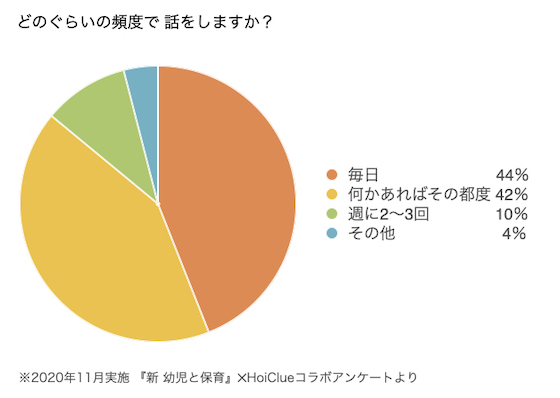

Q3、どのぐらいの頻度で話をしますか?

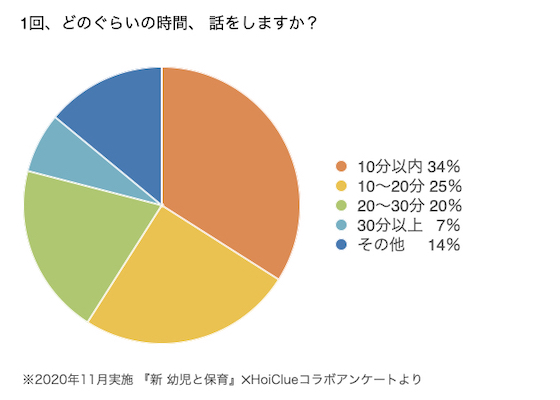

Q4、1回、どのぐらいの時間、話をしますか?

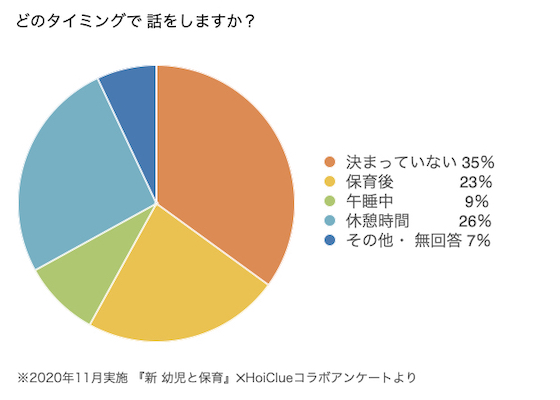

Q5、どのタイミングで話をしますか?

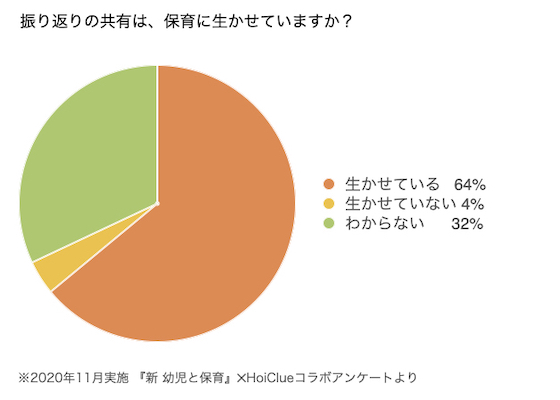

Q6、振り返りの共有は、保育に生かせていますか?その理由は?

【生かせている】

・先輩の保育の意図や子どもたちのどこを育てたいか、クラスで共通の意識を持てる。

(0・1・2歳担任/認証保育施設)

・見えていない部分が見えたり、アイデアを出し合ったりすることで楽しい保育ができる。

(年中年少混合クラス担任/認定こども園)

・翌日の子どもへのかかわりに大きく影響する。(4歳担任/幼稚園)

・話すことで、自分の考えが整理でき、子どもたちに思いを持ち、意識してかかわることができる。(フリー担任/認可保育所)

・すぐに改善や修正ができる。(4歳担任/認証保育施設)

・対応の仕方をみんなで共有したり、子どもに変化が見られたりする。(0・1・2歳担任/認定こども園)

・ひとりで抱え込まず、相談したことを後日実践できるから。(4歳担任/幼稚園)

【生かせていない】

・口では理想論がいえるが、実際は長年の経験という名のなれあい保育が楽だから。

(0・1・2歳担任/認定こども園)

・解決できないまま、話が終わってしまうから。(0・1・2歳担任/認可保育所)

・理屈でわかっていても保育に反映できていない。(施設長/認可外保育施設)

・いろんな意見が出ても、結局、上が認めなければ通らないから。(0・1・2歳担任/認可保育所)

【わからない】

・おのおので記録しているが、形式も決まっておらず、きちんとフィードバックできていない。(主任/認定こども園)

・日々忙しく、伝わっていないこともある。(0・1・2歳担任/認可保育所)

お話を聞いた人

渡邊 暢子(わたなべのぶこ)先生

元東京都公立保育園園長。退職後、保育士養成校講師、電話相談員などを経て、NPO法人パラ・ピアカウンセラー協会理事。

振り返りの共有が生かせていないことの原因は?

振り返りの共有ができないまま、話し合いが終了していたり、気になる問題点の羅列になってしまったりしているからではないでしょうか。

なぜ振り返りをするのか、誰のためにするのか……、一度立ち止まって考えることも必要です。話し合いは楽しくできることも大事ですね。

同僚と対話すること、振り返りを共有することの大切さ

アンケートでは多くの人が、振り返りをもとに話し合いの時間を持っていることがわかりました。さらに、そのうちのおよそ6割の人が、振り返りの共有を「保育に生かせている」と答えています。

「振り返り」について語り合い、共有することは、それまで見えなかった子どもの姿が見えてきたり、自分の保育を考えたりすることにつながります。ほかの保育者の考えに触れることによって、知識や視点が豊かになることもあるでしょう。

振り返りは評価するだけではなく、明日の保育につなげ生かすためのもの。ダメだったことを指摘し合うのではなく、意見を交わすなかでよりよい保育を探っていくものです。このような対話を重ねることは、同僚性を築くことにもつながっていきます。

ポイント!振り返りを共有することは、次のような意味があります

記録は、保育者間で子ども理解を共有するツールになる。

ほかの保育者の記録に触れることで、自分に見えていなかった子どもの姿や考え方を知る機会になり、保育に対する知識や視点が見えてくる。

記録は、園と保護者が子どもを支え合うための情報になり、保育に対する保護者の理解を深めることに役立つ。

同僚との対話で、互いの保育に対する考え方、思いを理解し合うことにつながり、仲間意識やともに成長する関係(同僚性)を築くことができる。

この記事の出典 『新 幼児と保育』について

新 幼児と保育

保育園・幼稚園・認定こども園などの先生向けに、保育をより充実させるためのアイデアを提案する保育専門誌です。

▶公式ページはこちら

この記事の連載

第2回 “自由に発言できる空気”を大切に、出来事を伝え合う〜「振り返り」の共有、どうしていますか?〜

「どんな話をしている?」「どんな時間に対話の時間を持つ?」。

まちのてらこや保育園(東京・中央区)の取り組みを聞きました。

第3回 「ちょっと話そう」で対話がスタート〜「振り返り」の共有、どうしていますか?〜

「どんな話をしている?」「どんな時間に対話の時間を持つ?」。

今回は、めぐみ第二保育園(東京・府中市)の取り組みを聞きました。

新 幼児と保育

新 幼児と保育