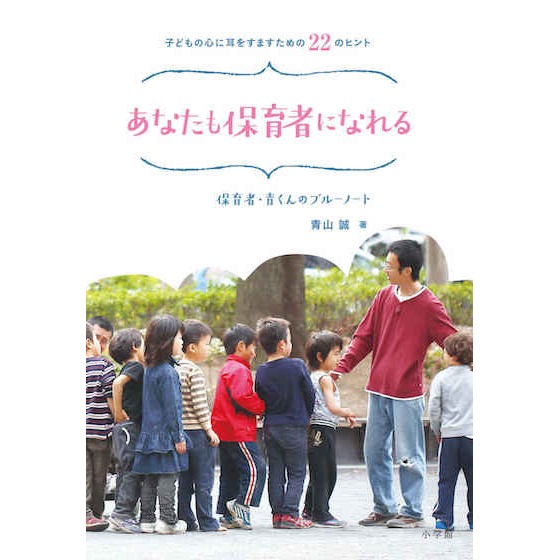

【書籍紹介】子どもの心に耳をすますための22のヒント あなたも保育者になれる

ほいくる編集部がおすすめする本、今回ご紹介するのは「子どもの心に耳をすますための22のヒント あなたも保育者になれる」。

保育者・青山誠さん(上町しぜんの国保育園園長/東京・世田谷区)が、保育施設「りんごの木」の保育者時代に日々の子どもとのエピソードを綴ったエッセイ集。

微笑ましくやわらかなやりとりの中から、保育者としての眼差しを問いかけられる一冊です。

この書籍について

書籍名:『子どもの心に耳をすますための22のヒント あなたも保育者になれる』

著者:青山 誠

出版社:小学館

こんな人におすすめ

・保育者をめざしている保育学生さん

・現役の保育者、子どもにまつわる仕事に従事してる人

ほいくる編集部のおすすめポイント

子どもの隣で、子どもを「見る」ということ

著者は現在、上町しぜんの国保育園(東京・世田谷区)で園長を務める青山誠さん。エッセイは青山さんが横浜市の保育施設「りんごの木」の保育者時代に書き綴ったものです。日々の保育の中で出会ったこどもたちの姿が、ゆったりとした季節の移ろいとともに4つの章、22のエピソードにまとめられています。

第一章は「子どもの世界のぞいてみたら」。

とある道で、「りんごの木」の2人の子どもたちが池でつかまえた大きなオタマジャクシ(多分ウシガエルになる…)を見つめています。

まだ足も生えていないのに「さかにおけば、あるくかもよ」。

そしてバケツいっぱいの水を坂の上から流しました。(オタマジャクシが)「あるいた、あるいた〜」「やっぱり、みずがないとあるかないんだ」。

そこへたまたま自転車に乗って通りがかった女性、発した言葉は「ちょっと、こんなところに水流して…まぁ、オタマジャクシ!」。

…子どもにとっても大人にとっても、同じ「道」。

でも、こんなに違うのだ、と青山さんは綴ります(「オタマジャクシと歩く世界」より)。

子どもたちと同じ目線に立ち、同じものを見つめながら、その声に耳を傾け、静かに見守ったり、時にはじっくりと対話したり。

ふと触れる子どもの姿や会話の世界に気づかされたこと、感じたことが優しく、丁寧に綴られています。それらすべてが、保育者である著者にとって、とても大切な瞬間であることが伝わってきます。

毎日忙しい保育現場の中で見落としてしまいそうな子どもの姿。でも「りんごの木」の子どもたちのようなひとコマひとコマは、きっとどの子にも必ずあるんだろうということを、改めて見つめ直すきっかけをもらえそうです。

「見る」ことで、「見えてくる」もの…保育のヒントに出会えるコラム

先の「オタマジャクシの世界」。

このできごとのなかで著者は、言葉を3回「のみこんだ」のだといいます。

ハラハラとする場面でもまず、「見る」ことから。

「3回言葉をのみこむと見えてくる世界」というコラムで著者は、保育は目で見る仕事だと言い切ります。

「保育者としての「視力」が上がれば上がるほど、子どもが見えてきて、保育がおもしろくなっていく」。

こんなふうに、22のエッセイの最後に綴られているコラム。

保育とは、保育者とは、を真摯に問い続けるなかで見つけた著者の子どもとの向き合い方が具体的にひも解かれていて、読者にとって現場でのヒントや気づきとなることがたくさんありそうです。

出版社からの内容紹介

子どもの心に耳をすませる22のヒント

子どもの隣にいて、つぶやきを聞き、同じ風景を見る。たったそれだけ。しかし保育で大事なことは、ほぼこれに尽きます。

著者は横浜にある保育施設「りんごの木」の保育者。

そこでは、子どもをひとつの人格として尊重し、子どもの思いに大人が寄り添う保育を行っています。著者は、子どもたちから親しみを込めて「青くん」と呼ばれ、先生というよりも、仲間として頼られています。子どもをまとめて誘導するのではなく、彼らの世界に入れてもらい遊んでもらう、そういう姿勢のなかで、子どもの心に耳をすませます。

オタマジャクシやトカゲをつかまえ、子どものケンカを見守り、車座になって意見を交換する、夜の公園にオバケを探し、卒園式には一人ひとりの歌を作って贈ります。

毎日が楽しいエピソードであふれていますが、それだけではありません。保育者とは何か、保育とは何かを自問する日々。その迷いも含めて、22のエッセーにまとめました。各エッセーの最後には、子どもを理解するための著者なりのコツをコラムとしてつけました。保育を考えるヒントにしていただければと思います。

このエッセーを読めば、そう、あなたも保育者になれます。

書籍名:『子どもの心に耳をすますための22のヒント あなたも保育者になれる』

著者:青山 誠

定価:本体1,300円+税

判型/ページ:四六判/164ページ

▶試し読みはこちら

▶購入はこちら

・・・・・・

「「保育」とは子どもに出会い続けること。子どもの見ている風景をともに見ること。」

とてもシンプルなこと、だからこそ何が正しく、よりよく、子どものためになるのかを、本書の中で問い続ける青山さん。

心に留まったのは、目の前にいる子どもを見つめながら、その地続きに、ふと“子どもの頃の自分”を見つけている姿です。

子どもを「見る」その目線は、高くもなく低くもない、常におんなじであることが、とても印象的でした。